本文首发于智堡公众号:zhi666bao。

2017年,印度GDP在IMF的统计中位列世界第六,其长期增长前景更是不可小觑。但是,虽然取得了巨大的成就,但印度经济同样面临许多挑战。在当下,最显著的便是其影子体系风险与财政整固困局。

9月21日,印度影子银行体系中的巨头IL&FS(Infrastructure Leasing & Financial Services Limited)濒于债务违约,几天内印度股指Sensex一度暴跌1500点,而由IL&FS带来的影子体系风险目前仍在发酵中,汇丰预计,由于影子体系承压,印度经济增长可能由此下降0.3%。

另一方面,持续多年的财政整固在今年也由于税收收入的下降与石油/农产补贴的增加而出现困境,3.3%(占GDP之比)的赤字目标恐怕亦难以完成,23个邦中,14个邦的财政状况在恶化,只有9个在好转(实际上印度一共29个邦,不过有6个为“联邦属地和德里国家首都辖区”,部分类似我国的直辖市)。

本文试图从过去三四十年来印度改革开放的轨迹出发,对印度影子体系与财政整固问题提供一个历史维度下的理解。

欢迎阅读!

序 印度崛起之谜:“东亚模式”与“华盛顿共识”之外的“第三条路”

后发国家实现经济增长的轨迹并非只有一条。

二战后,在总体和平与技术革命的大背景下,全球经济迅猛增长,其中就包括一些前殖民国家等后发经济体。在这些后发国家实现经济崛起的种种模式中,比较具有代表性的有两种:即“东亚模式”,还有“华盛顿共识”。

东亚模式最鲜明的特点有2个:1.出口导向;2.政府在经济增长中扮演着十分重要的角色,且国家的组织动员能力较强。最典型的“东亚模式”经济体如日本以及亚洲四小龙,这些经济体都通过“东亚模式”实现了不同程度的经济崛起乃至赶超。

而所谓“华盛顿共识”,即新自由主义理论家老生常谈地产业私有化、去监管、贸易与资本自由化、浮动汇率等等。相较于“东亚模式”,“华盛顿共识”的争议性也更大,有观点甚至认为这是美国希望借此控制东欧与拉丁美洲经济的手段(该共识产生的背景,便是美国政学界精英聚集华盛顿为拉美经济困境建言献策)。虽然在实践中东欧和拉美一些国家曾在一定程度上接纳了华盛顿共识,但要么持续时间很短,要么带来的后果十分糟糕(比如接受“休克疗法”后的俄罗斯)。

但是,既不同于“东亚模式”,也相异于“华盛顿共识”,过去半个多世纪来,印度经济的发展轨迹却显得十分另类:

一方面,作为同样并不“缺人”(2017年,印度人口已超过13亿)的国家,印度的出口却十分有限,以2017为例,我国出口额总计达22635亿美元,而印度仅仅为2965亿美元,不及我国的1/7。同时,印度的国家组织能力很弱,这既体现在顶层决策时的拉扯,又体现在社会动员能力的缺失——而这两点都与前述“东亚模式”相左;

另一方面,在过去相当长的时间里(1950年代-1980/90年代),印度经济一直具有公共部门更加强势、政府干预色彩强、监管壁垒高、国际贸易与资本流动受阻等特点,其中,很多特点时至今日仍然存在(比如信贷配给),这又显然与“华盛顿共识”中的种种呼吁大相径庭。因此,在一定意义上看,可以说印度走的是一种"第三条路"。那么,这“第三条路”究竟是怎样的?它缘起于什么?又对当下及未来印度经济造成了哪些影响?

一、“印度教徒式的增长”

1947年,印度独立,并在1950年成立印度共和国。在当时东西对峙的背景下,以尼赫鲁为首的国大党宣称:“我们正在努力建立一种新型的社会主义——一种……中间道路,即‘民主社会主义’”。

这种印度式的社会主义映射到经济上,便形成了一种既非完全计划又非完全市场的混合经济体制,该体制有三大特点:

1.公共部门与私人部门混合,但前者占据军工、铁路、邮政、电信、矿物开采等重要经济领域,虽然在国民经济中总体上占据的份额不高,但地位强势;

2.私人部门在国民经济中份额较大(GDP的3/4与就业的90%),但印度政府通过工业许可证制度、信贷控制、价格政策等限制其发展;

3.政府主导国民生产结构和布局,最具体的表现便是印度也有“五年计划”。在上世纪八九十年代市场化改革之前,印度进行过7次“五年计划”,对公共部门投资超过45%。

4.为摆脱对西方国家的依赖,印度积极奉行“进口替代”战略,保护本国工业,限制外国商品进口和外国资本入境,其关税曾高达300%,有时甚至是500%……

此外,这种经济体制还将分配公平的优先级列于经济增长之前,印度的边际税率曾最高接近97%!

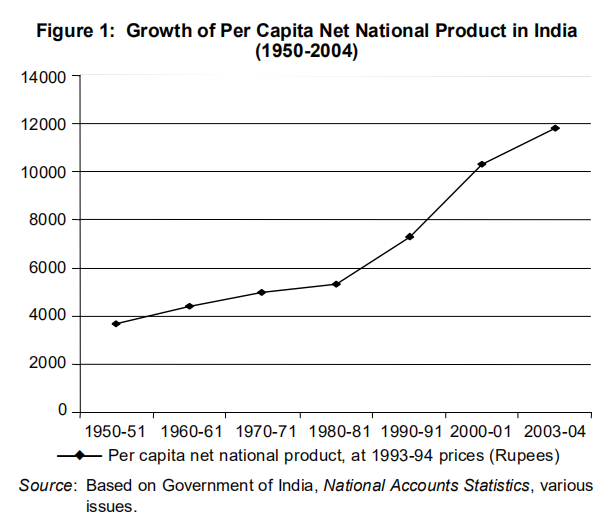

但是,如上图2所示,这种“半管制经济”虽然帮助印度在短时间内建立了较为一套较为强大的工业体系(印度的工业增长在1950-1964年间非常迅速),但并不利于长期的经济增长。从20世纪50年代到80年代初近30年内,印度的GDP年均增长率只有3.5%左右,人均收入年增长率仅为1%,因此一度被讥讽为“印度教徒式的增长(Hindu rate of growth)”,下图1可见,1980年代之前,印度的人均国民生产净值增长极为缓慢,直到2007年,印度还有近1/3的人口生活在贫困线以下:

1980年初,尼赫鲁之女英迪拉·甘地上台担任印度总理,鉴于长期的“印度教徒式的增长”,英迪拉·甘地开始着手改革。

二、1980年代:改革的先声

为了提振印度的经济增长,英迪拉·甘地开始改变先前印度“平等优先”的国策,力推“发展至上”(growth first),并主要采取了三大措施:

第一,放宽对私人部门的限制(主要面向大企业),让他们能进入一些先前由公共部门把持的部门。1980年代初,印度废除了原本旨在限制大企业业务扩展的“垄断与限制性贸易法案”(The Monopolies and Restrictive Trade Practices Act),让大企业可以将业务扩展至化学、药品、水泥、制陶、电力等传统上由公共部门把持的领域;

第二,解除对大企业的信贷配额限制以助力其扩张,并通过税收减免等方式鼓励其投资,甚至还修改法律,鼓励小企业直接向公众募资以投资各类项目(所以从某种意义来看,印度的影子体系萌芽得非常早——编者注)。1980-1981年,印度私人部门向公众募集的资金只有30亿卢比,一年后提高到52.9亿卢比,而在1983-1984年则提高到了80.9亿卢比,3年涨幅高达170%。

第三,与大商会联合起来打压积极的劳工团体以控制成本。但这种做法在政治上让印度随后的改革变得错综复杂。因为,不同于东亚模式中经济体强大的国家权力,印度的民选代议制政体让国家意志的贯彻常常要经过长期的议会博弈,当时活跃在印度政坛上的团体主要有左翼势力、印度教民族主义者、亲苏/亲西方团体等等,打压劳工的做法削弱了改革者从左翼获得支持的能力。

除了对内改革外,印度也尝试过对外开放,但在过程中面临过相当的阻力。1981年,英迪拉·甘地政府开始寻求改变进口替代策略,打开国门,迎接外国商品。随后,印度进口量急剧增加,但出口量却几乎没有变化,从宏观上看,这使印度经常账户骤然承压。在微观层面,众多印度企业主开始向政府施压,指责低价的外国商品威胁到了其生存,并向政府要求保护。于是,仅仅在两年后的1983年,印度再次引入了高昂的进口关税制度(这点之所以可能,也与印度的民选代议制政体息息相关,很难想象东亚模式下的强大政府会如此屈于国内企业主的压力,如朴正熙时代的韩国或李光耀时代的新加坡)。

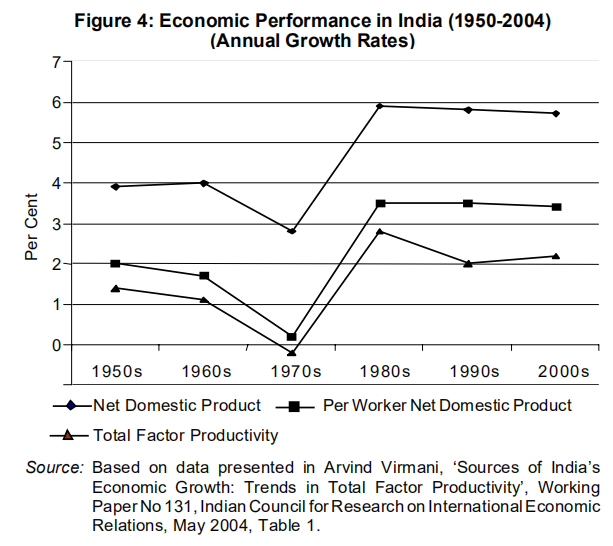

1984年,英迪拉·甘地遇刺身亡,其子拉吉夫·甘地继任总理并进一步推行英迪拉·甘地在任时的改革措施。Atul Kohli的研究便认为,虽然很多人认为印度的崛起始于1991年市场化改革,但实际上是1980年代的两位“甘地”,为后来的增长奠定了基础。他在下图4中表示,1980年代印度的经济表现就要明显好于之前:

英迪拉·甘地的改革,在许多方面为当代的印度经济特征埋下了种子,比如:大企业掌控着关键领域,且在信贷获取上享有优势;小企业很早就被允许向公众吸储,以做其他投资(所以某种意义上说印度影子体系的传统早已有之)。这两点亦为我们理解当下的印度影子银行问题提供了参考:大企业享有更多的信贷资源,但不一定用得完,所以转而借给小企业以套利;小企业或通过影子体系或通过吸储来获得资金,又可能转借给他人,于是自己又成为影子体系的一部分……

关于印度影子体系的详尽分析,请移步我们之前的文章:明斯基的魅影?管窥印度影子银行体系。

三、1990年代:全面(希望)转向市场化

1990年代初,苏联解体,印度失去了重要的贸易伙伴,同时,海湾战争又导致国际油价飞涨,印度的经常账户急剧恶化(印苏贸易有个非常重要的特点——常常是物物交换,印度向苏联提供原材料,苏联向印度提供制成品、石油以及军火,所以在购买军火时,印度不需要有太多外储,但苏联解体后,向其他国家购买军火必须要有硬通货,所以外储开始上升到事关国家安全的地位)。为了缓解危局,印度向IMF申请了18亿美元的紧急贷款,但条件是要进一步推动一系列市场化改革。1991年,拉奥政府开启改革,宣告着与过去数十年半管制经济的全面决裂,改革的措施主要包括:

1.紧缩财政,卢比一次性贬值18.7%;

2.取消许可证制度,除了军工、原子能外,其他领域均向私人部门开放,鼓励公私部门公平竞争;

3.大幅降低关税,放宽外汇管制,扩大国际商品和资本是储藏的准入等(比如,将外资对优先工业的参股率最高从40%提高到74%);

4.加快金融业的市场化改革,推动利率市场化,减少信贷配给等……

这些改革中的一些曾取得了不小的成果(比如第4点,可参见我们先前关于印度货币政策变迁史的文章),但也带来了另一些问题。比如,为了在私有化过程中安抚左翼团体,印度政府采取了一系列扶植、保护小企业的“保留政策”——将一大批工业产品生产权分配给小企业,大中企业不得问津,且在原料供给、税收、价格方面给小企业大量优惠,这种“保留项目”一度接近1000项。虽然这种“保留政策”让小企业发展迅速,其出口值一度达到印度总出口值的1/3,但这也导致许多问题:比如,研发落后、规模效应弱、非正式部门雇员占比太大等等。

我们在先前关于印度人口问题的论述中已指出,印度非正式部门(又称灰色经济部门,即一国经济中未登记的,常常逃税,且在统计中很难覆盖的部分)就业人数占比太大,接近90%,在人口文中,笔者认为造成印度灰色经济部门规模如此之大的原因之一在于印度极其严苛的劳动法。然而,由于这些非正式部门的雇员与小企业雇员往往又有相当高的重合度,所以在本文中,笔者认为另一个重要的原因便是“保留政策”客观上创造的大量小企业——如果说劳动法施加了“推力”,那么“保留政策”便施加了拉力,两种力都让创业者更倾向于让企业规模维持在较小的阶段,也自然让受雇于小企业(常常也是非正式部门)的雇员占比非常大。

不过,改革过程中最大的麻烦还是,由于民选代议制政体的架构,所有的改革构想在落实(甚至在试图通过时)都会面临相当大的障碍。比如,在公共部门私有化过程中,印度政府同时面临来自公共部门上层与下层的反对。上层反对私有化,因为竞争机制的引入无疑是对其权力的削弱;而下层反对私有化,则是因为私有化可能意味着其福利保障乃至工作的丢失。而无论上层还是下层(工会)都在印度议会中具有相当的影响力,所以,私有化改革在推进时阻力重重。

再举另一个例子。在围绕是否开放外部市场的问题上,以印度南部的工程企业为代表的印度工业联合会(CII)与老牌的印度工商总会(FICCI)和印度工商会联盟(ASSOCHAM)在议会展开了激烈斗争——前者支持开放市场,而后者则希望继续维持高进口关税的政策。虽然印度政府倾向于支持CII,但仍然要应付来自ASSOCHAM的压力,这使其为了达到目的不得不使用一些非常手段。比如,1991年,由于预见到潜在的反对声音,拉奥政府用法律意义上的“声明(statement)”而非“决议(resolution)”的方式通过了对外开放的政策——以此绕过议会表决。而在随后关于削减对公共部门企业补贴之斗争中,拉奥政府也选择在议会休会期间采取行动,以避免来自反对派的阻挠。但是,印度政府中支持改革的团体并不是每次都能这么好运,在大部分情况下,改革的动议都要被消耗在无穷无尽的议会拉扯中。

这些,都反映出印度发展中一个难解的结。

四、巨象起舞:有心无力的改革悖论

不同于欧美等发达经济体,印度的代议制选举制度并不是在国民经济、国民公共意识、社会包容与平等程度等各方面发展到一定高度后在一系列的上下博弈中形成的,而是部分沿袭殖民时代由英国人留下的体制(比如议会制度),部分由印度开国精英“赠与”之混合物。从一定程度上说,无论在经济意义上(2007年仍有1/3贫困人口),还是社会意义上(等级制的种姓制度仍然存在,宗教与族裔矛盾时常爆发严重的流血冲突等等),印度都不具备较好运行该体制的土壤。换言之,印式代议制选举体制更像是被“强行赋予”的,而不是“自发生长”的,这在风平浪静的时候倒也还好,但如果面临挑战或寻求转型,则往往会面临诸多困难。

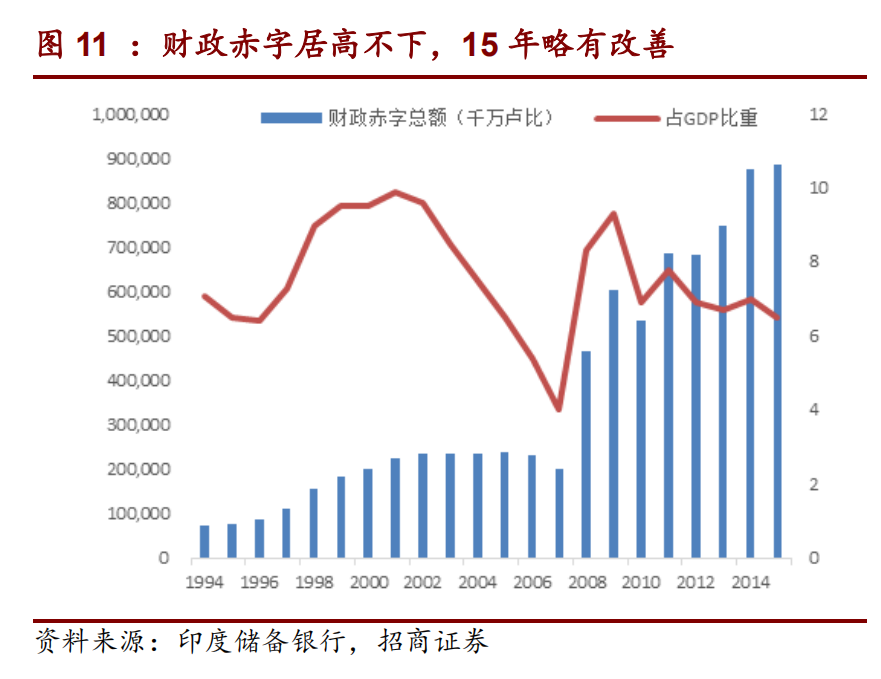

前文已经提及,印度的国家组织和动员能力比较有限,体现在财政上,便是一方面中央政府很难高效地征税,另一方面又很难约束地方政府地支出(印度的地方政府具有财政自治权,我们会在以后的文章中进一步论述印度的“财政联邦主义”),这是印度财政赤字长年居高不下的重要原因之一:

关于这一点,印度GST(商品和服务税,Goods and Serivces Tax,类似中国的增值税)税改全过程为我们提供了更生动的描绘。

在印度,27个邦(相当于中国的省)每个都有自身的民选政府和议会,对辖区内的商品、服务实施不同的税率和税法。但问题在于,各邦之间各种商品的税费往往不同,邦际贸易时货运车辆往往在关口要排长队接受税务检查,且很多税还是地方与中央重复收取的。一辆卡车从印度南部到北部,在不同关卡可能至少需要交纳5种不同的税,费率还不一样,所以印度的国内贸易和运输往往显得十分低效。

而2017年印度通过的GST改革,便是旨在解决该问题,其主要内容有两点:第一,只针对消费环节征税,避免重复征税;第二,全国实行统一税率,取消各邦的税费制度。然而,这项看起来裨益良多的改革,从辛格时代就开始提出,拉扯了十几年才最终落地。很大程度上的原因便在于印度繁琐的立法程序:一项新的法案要落地,首先需要在直选产生的下议院审议通过,然后报送由各邦立法院普选产生的上议院审议(获得2/3投票后算通过),接着再拿到27个邦议会审议,且至少获得15个邦议会的批准,法案才能最终通过……而GST税改由于取消了各邦的税费制度,相当于直接断了地方财源,因此推行过程中的难度可想而知。

结语

回到文初的问题,笔者认为当下印度的影子体系与财政问题,多少都可以从其“改开”进程中找到源头。

首先,印度经济自1950年代以来就有公共部门更强势的特点,1980-1990以来,虽然印度开启了私有化改革,但由于其体制阻力,改革并不彻底,市场化程度仍有待提高(比如,带有隐性公共部门背景的大企业往往享有更多的信贷资源),这是影子体系的供给侧图景;而由于1990年代的“保留政策”及严苛的劳动法,印度又有大量小企业,他们往往无法从正规渠道获得信贷资源,故而只能诉诸于影子部门,这是影子体系的需求端画卷。因此,印度影子体系的创生与发展自有其历史和宏观根源,虽然现在遭遇了一些挫折,但在不久的将来,仍会有复苏之时。

其次,在巨大的体制阻力下,印度政府一方面很难高效地征税(GST改革便是一例反向证明),另一方面又很难约束地方政府支出,所以印度财政常年面临结构性的赤字问题(其实,除此之外,印度对农业长期而大量的补贴等也是重要原因,以后我们会另开一篇印度农村研究)。虽然近年来印度的财政整固取得了一定效果,但鉴于这些结构性因素的存在,恐怕很难认为印度财政问题会有彻底改观的一天。

美国政治学家萨缪尔·亨廷顿在其名著《变化中的世界秩序》里曾指出,对新兴国家而言,首要任务的并非分权与建立民选政体,而是通过集权以实现快速的经济增长。印度的例子,某种程度上为亨廷顿的观点提供了一个实际注脚——过分早熟的代议制选举体制,不仅运作效率较为低下,也使经济体在改革与转型时往往显得十分“费劲”。但不可否认,即便如此,印度经济仍然在迅速增长,这在莫迪上台后尤其如此。所以,纵然公共舆论中时常有对印度的调笑戏谑,但对于这位近邻的崛起,我们仍不应随意忽视。

作者:张纬杰

参考材料:

1.ATUL KOHLI,Politics of Economic Growth in India, 1980-2005,Economic and Political Weekly,2006.04.01.

2.Dr. N. NANDINI and Dr. M. JEYANTHI,Concept of Shadow Banking in India, GLOBAL JOURNAL FOR RESEARCH ANALYSIS ,Volume-3, Issue-11, 2014.

3.Sunanda Sen,Shadow Banking in Emerging Economies like India,ResearchGate,2017.10.

4.Supriyo De,Fiscal Policy in India: Trends and Trajectory,2012.01.

5.M. GOVINDA RAO,R. KAVITA RAO,Trends and Issues in Tax Policy and Reform in India,INDIA POLICY FORUM,2006.

6.Nirvikar Singh,Fiscal Decentralization in China and India: Competitive, Cooperative or Market Preserving Federalism?,Stanford University,2007.04.

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号