本文首发于智堡公众号:zhi666bao。

编者按

上周,多位美联储官员发表讲话,联储主席Powell、副主席Clarida都对“中性利率”(即自然利率)水平以及美国的经济前景发表了自己的观点,市场将之解读为偏鸽派的表态。

此前,智堡已经翻译了美联储理事Brainard有关中性利率的演讲,美联储理事Brainard:谈论中性利率时 我们在谈论什么。而回望历史,笔者仍然记得,在联储开启本轮加息周期之前,时任联储主席Yellen以及副主席Fischer同样对中性利率发表过自己的看法(请参考我们过往的译文)。Yellen更是直言“中性(利率)不是政策目标,只是有用的政策基准。”在笔者的记忆中,2016-2017年间,包括英格兰银行行长Carney、欧洲央行行长Draghi、日本央行行长Kuroda、前纽约联储主席Dudley、FOMC委员Bullard以及前联储主席Bernanke在内的学者与央行官员都曾在演讲中提到过中性利率与名义利率之间的关系。

时至今日,市场参与者对中性利率是否会决定联储的加息路径这一点又颇为关注,希望可以借此计算出联储的加息路径与剩余次数。在笔者看来,这又陷入了央行的“圈套”。我们有必要重读国际清算银行Claudio Borio的这篇演讲全文,或许可以解开你心中对“中性利率”的困惑。

“不知不觉爱丽丝就穿越了镜子...... 她四下张望片刻,发现房间里的其他东西都变样了。”

——路易斯·卡罗《爱丽丝镜中奇遇》

中央银行家恐怕会觉得自己已然穿越到了镜子的另一边,可谁有能怪他们呢?他们曾经为了打压通胀水平或将之维持在可控状态而绞尽脑汁;现在他们却费尽心机试图推升通胀。薪资上涨曾让他们心惊胆战;现在他们却渴望薪资上涨。财政扩张曾令他们寝食难安;现在他们却吁求财政扩张能够解囊相助。与通货膨胀的殊死搏斗曾定义了战后的整整一代中央银行家;而对通货膨胀的刺激鼓励却定义了当下这一代。

在这个毫无章法可言的世界里究竟在发生什么?作为政策“指南针”的通货膨胀,是否已经失效?这种令人胆寒的前景,是中央银行家最为忌惮的噩梦。对更广泛的央行治理而言,这将意味着什么?

在今天的演讲中,我将试图解答这些令人担忧的问题。在过程中我将秉持理查德·费曼 (Richard Feynman,美国著名理论物理学家) 提出的探究精神:“要让认知有所进步,你必须让通向位未知的门半开半掩。”即便是对我们最坚定不移的信仰,也不可视之为理所当然。这当然也意味着,接下来我将有意挑战各位的认知。

我将就有关通货膨胀的问题提出三个要点——提出两个假设,并阐释一点含意。

首先,我们可能低估了实际因素对通货膨胀的影响,甚至在长期视角下亦是如此。换句话说,弗里德曼的那句名言“无论何时何地,通货膨胀总是一种货币现象”是值得商榷的。回望过去,我将主要侧重于全球化(在通胀当中)所扮演的角色;但展望未来,技术(进步)可能会产生更大的影响。

其二,我们可能会低估货币政策对长期实际(经通胀调整后)利率的影响。事实上,这是前述观点的镜面假设:在极端情况下,如果通货膨胀对货币政策完全没有反应,名义利率的变化(对此央行能够施加强烈影响)将会一比一地转化为实际利率的变化。而这个假设对所谓“中央银行被动遵循仅由实际因素所确定的自然实际利率”的说法,以及“利率水平处在历史低位是因为自然利率的大幅下降”的常见论调,提出了诸多疑问。在这里,我将提供一些新的实证证据来支持我的假设。

最后,如果这些假设是正确的,我们可能需要相应调整货币政策框架。正如我将解释的那样,这意味着减少对通货膨胀的关注,而将侧重点放在货币政策通过对金融稳定(金融周期)的冲击施加的长期实际影响。顺带一提,给予金融稳定更高的重视,还能让中央银行更接近其理念初衷 (Goodhart (1988),Borio (2014a))。

实际因素及通货膨胀:全球化的作用

现代中央银行的日常运营,始终围绕着“控制通货膨胀”——起码过去半个世纪都是如此。绝大多数中央银行都以价格稳定作为核心目标。随着设置通胀目标的做法在各国央行间扩散,这一目标被提炼为一个精确的数字。我相信在座的所有人都对2%这个数字非常敏感。对于那些设置了明确数字目标的中央银行,这个“被选中”的数字是他们的信誉基准:如果达到这个基准,央行就是可信的;如果他们达不到,至少长时间内达不到的话,央行就会丧失其信誉。

然而,通货膨胀的运行状况越来越难以理解。扪心自问,我们对通货膨胀的过程到底了解多少?毕竟,自从金融危机爆发以来,政策制定者一再地感到惊讶和意外。经济衰退期间,由于经济跌得太狠,通货膨胀率高于预期。在随后的经济上行期,通胀水平则总体低于预期。尽管央行大力推升通胀,但通胀仍然相当低迷。

再者,如果说历史能给我们一点启示,干我们这一行的一直在理解通胀上举步维艰。例如,正如查尔斯·古德哈特 (Charles Goodhart, 2017) 最近提醒我们的那样,尽管有一些不可避免的过度简化,自从20世纪50年代以来,我们经历了三次主要的风潮变迁。从20世纪50年代到70年代中期,(理解通胀的)重点是劳动力市场和相对议价能力,几乎鲜有提到总需求。从20世纪70年代末到90年代,则是货币和货币总量。而从20世纪90年代起,则是NAIRU(非加速通货膨胀失业率)和预期的决定因素占主导——当下主流分析框架中的前瞻菲利普斯曲线就是例证。

难道是我们错判了自己的认知局限吗?我们是否高估了自身控制通胀的能力,抑或说达成该目标所需付出的代价其实远超我们所能承受之重?

让我从一点观察谈起。反映国内松弛 (slack,指经济中未被投入生产活动的闲置资源) 的各类衡量指标,和通货膨胀之间的关联性在近几十年中变得相当薄弱且难以捉摸。诚然,如果一个人尽力尝试,总是可能可以找到两者之间的关联性。然而,这种关联性已不再是呼之欲出且一眼就能辨识出来的强关联了。事实上,这是在国际清算银行的中央银行家会议讨论中一个反复出现的主题。

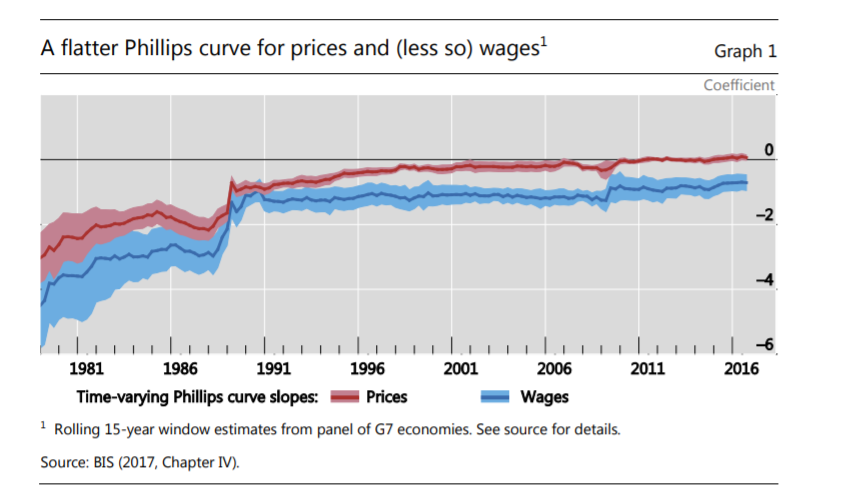

图1只是其中的一个可能的例证。图表表明,对于G7国家而言,通货膨胀对劳动力市场松弛的反应往往会下降,并且在统计学意义上与零无异。换句话说,通货膨胀似乎不再对劳动力市场的紧张程度有足够的反应。我需要强调:在部分样本和参数中可以得到统计显著的相关系数,但图中描绘的情况仍是非常典型的。而且,若以产出为基,而不是以劳动力市场为基作为松弛水平的测度,这种结论可能更为突出。

同一图表显示,薪资通胀的情况也类似。在其他的研究工作中也有类似的发现。就像价格通胀那样,随着时间的推移,它(薪资通胀)一直在下降。事实上,最近在一些发达国家薪资对经济状况反应的意外疲软,就是有力的证据。根据传统指标,劳动力市场近来非常紧俏,但薪资增长却是疲软匮乏的。

我们该如何解释这些发展?

最流行的解释可能是央行强有力的反通胀信誉已经削弱了通胀和松弛的联系。通货膨胀预期被更稳固地锚定在通货膨胀目标附近,因此薪资和价格对松弛的反应较差。毫无疑问,这个假设有很多地方尚待补充。我们都知道,至少自20世纪80年代初以来,中央银行在实现低且稳定的通胀水平方面确实很成功。通货膨胀预期确实被锚定在央行设定的目标附近。

同时,也应考虑其他假设作为补充。我觉得特别有吸引力的(假设)是产品、资本和劳动力市场的全球化所发挥的重要作用。没有理由说明通货膨胀进程能够对前苏联集团和中国的全球市场加入以及其他新兴市场经济体的对外开放完全免疫。有效劳动力市场因此扩张达16亿人,而发达经济体的份额大大缩水,截至2015年其份额几近腰斩。同理,通胀亦无法免疫技术进步的影响——世界各地的商品和服务的生产链不再为地理位置所局限。当然,我们确实应当预计到劳工和企业的行为对全球经济状况的变化更加敏感。我们知道,工人不仅要与本国的其他工人竞争,还得与国外的同仁竞争。我们也知道,在给定的名义汇率水平上,两个近似替代的贸易品的价格应该互成比照。我们还知道,汇率其实并不能完全自由浮动,因为当局仍然对汇率变动尤为关心。换句话说,我们应当预计到全球化会令市场变得更常易手,并削弱了劳工和企业双方面的“定价”能力。若果真如此,过去我们所熟知的薪资-价格螺旋很可能将不复存在。。

更具体地说,人们可以想到全球化对通货膨胀的两种影响。第一种是对称的:在(全球化进程中产生的)一条“全球性”的菲利普斯曲线的假设下,人们很容易就能明白国内经济松弛是不足以衡量通胀或通缩压力的;只有通过全球松弛衡量才行。第二种则是不对称的:人们明白低成本生产者以及低价劳动力加入全球经济势必会对通胀施加持续下降的压力,对发达经济体的影响尤甚,直至成本收敛趋同。

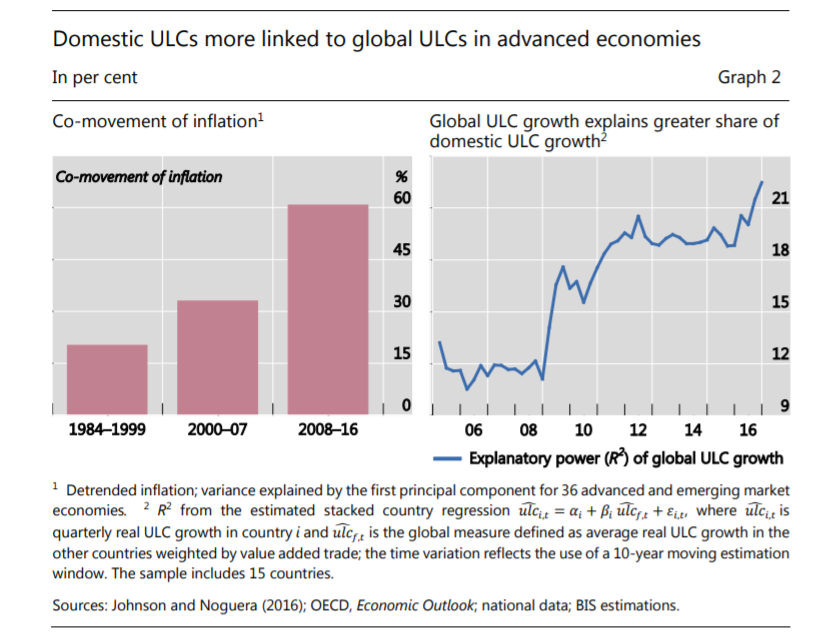

这个假设的实证证据是什么?许多研究发现,通货膨胀的全球因素随着时间的推移而增加(图2)。作为例证,图2显示了通货膨胀水平和单位劳动力成本。但是,无论统计方法多么复杂,相关性都无法透析共同运动背后的因素。其他力量也可能在发挥作用,包括广泛采用的通货膨胀目标制——一个很明显的影响来源。

一种更加直接地检验对称假设的办法,是审视全球松弛的测度是否能够帮助解释剔除国内松弛之后的国内通胀表现。一系列研究,包括一部分由BIS完成的研究,找到了对此的支撑论据。不过话说回来,该领域发表的论文观点分歧依旧。

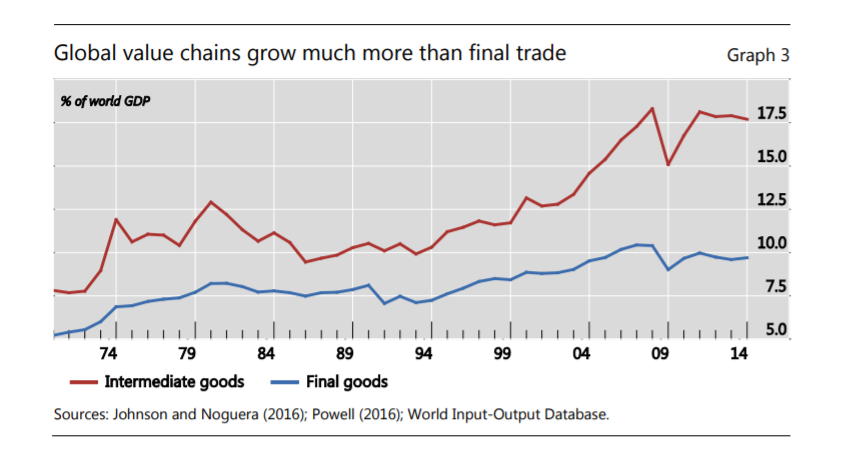

在最近的研究中,我们通过更仔细地研究发挥作用的可能机制,进一步探讨了这一问题。我们研究了全球价值链(GVCs)的作用;自20世纪90年代以来,全球价值链已经大幅增长(图3)。例如,中间产品在世界GDP中的占比——作为全球价值链的一个代理指标——在这一时期已经有了很大幅度的增长,且远远超过了最终产品贸易的相应比例。现在,我们有理由相信全球价值链作为全球影响国内通货膨胀的重要传导渠道,特别是生产环节中各个阶段的竞争在加剧。

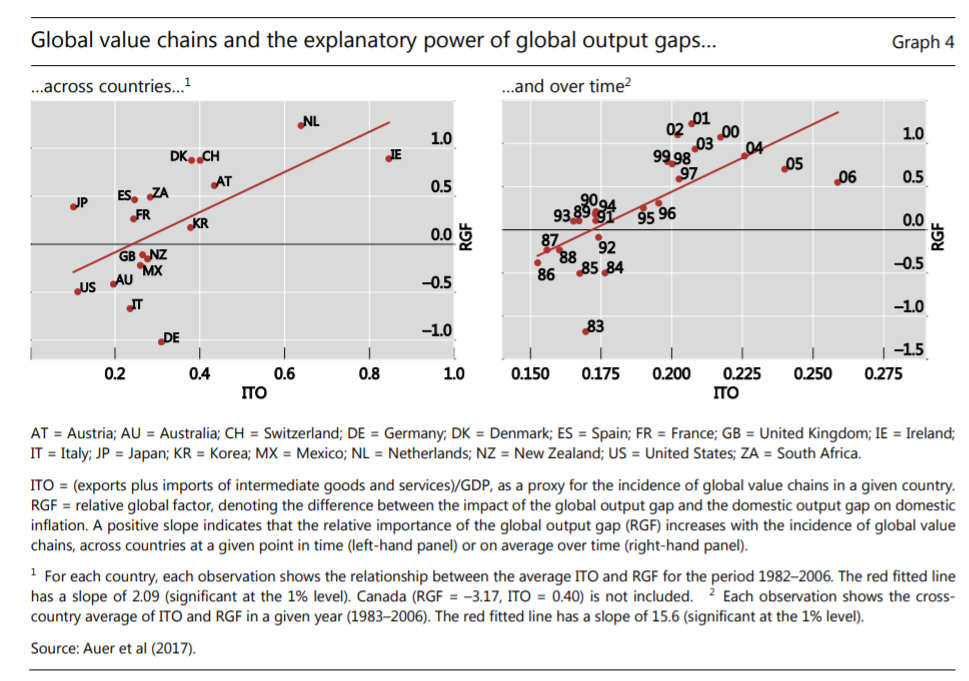

这确实也符合我们20多年从18个国家收集来的研究样本中得出的结论。具体来说,我们发现,全球价值链有助于解释全球和国内的松弛测度在对驱动本国通胀时的相对重要性(图4)。

我们就此终结对对称假设的探讨。全球化对通货膨胀的不对称影响可能更难以检验。可以肯定的是,有些研究工作发现,进口渗透的实际测度有助于确定低薪资竞争对通货膨胀的影响。但是,这些测度并不能完全达到检测的要求:渗透本身带来的威胁比起对通胀的影响大多了。

一种间接审视该假设的方法,是观察全球化对国内劳动力市场的影响,是否有助于解释国内菲利普斯曲线的变化。今年的BIS年度报告讨论了一些这方面的论据。我们发现反映劳动力定价权长期衰退的指标(由就业保障、工会密度和覆盖面所代表)有助于解释薪资对国内松弛状况的敏感度的下降。如果全球化对定价能力的衰退起到了推波助澜的作用,那么它也同时降低了薪资对松弛的敏感度。

上述对全球化的看法同样可以套用于技术变革。显然,两者密切相关:与全球价值链的效果一样,技术进步促进了更广泛的开放性。而探询更加本质的层面,全球化和技术进步运作的方式同样非常相似。和全球化一样,技术进步威胁到了劳动力定价权,可以把工业机器人和外国劳动力对应起来看。两者都会削弱现有企业的定价能力——通过削减成本让产品价格更便宜,通过淘汰旧产品让新产品占据市场,通过更加简便的购物环节让价格更加透明。毫无疑问,自上世纪九十年代以来全球化定义了世界经济体系的剧变;但技术革新有望在未来登上舞台中央。事实上,过去(技术变革所发挥)的作用可能被低估了,因为它有时可能难以与全球化的影响区分开来。

当然,在全球化影响的议题中,我所阐述的论据不过是一点微小的工作。此外,据我所知还没有相关学术文献考察技术(变革)的影响。但是,该假设的合理性,再加上日常观察的情况,表明它理应获得比以往更多更细致的关注与研究。

实际因素与实际利率:货币政策的角色

现在让我来谈谈第二个假设:货币政策对长期实际利率的影响被低估了。这似乎是一个相当技术性的问题。然而,由于实际利率被认为是政策立场和宏观经济状况决定因素的主要衡量标准,因此它对当下货币政策和央行做法造成的影响是一阶的 (first-order, 即影响因变量的起源自变量,受到起源自变量影响的中间变量即为“二阶” second-order) ,值得深入探讨。在接下来的内容中你会看到,先前我们关于通货膨胀过程的讨论(对此而言)将非常重要。

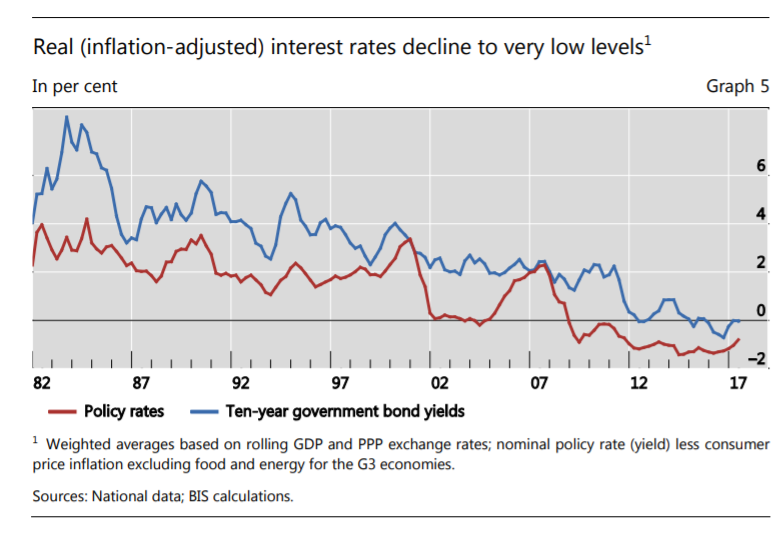

我们提出的问题是:按历史标准衡量,实际(经通胀调整后)利率为何如此之低?为什么自上世纪八十年代初以来,它们的跌幅如此之大?除了在二十世纪七十年代的超级通胀 (the Great Inflation) 期间(图5),短期和长期利率从来没有像当下这么低。事实上,它们为负的时间甚至比超级通胀时期还要长。同时,名义利率也处于历史性低位,甚至为负,这在危机前是不可想象的。

当前,普遍的看法是实际因素 (real factors) 导致了这个现象。与货币政策无关的深层次力量影响了预期储蓄与投资之间的平衡——生产力增长,人口,收入分配,资本相对价格等因素。 这就是萨默斯(2014年,2016年)的长期停滞假说和伯南克(2005年,2015年)全球储蓄过剩背后的假设。 这种看法是如此普遍,以至于这已被内化为利率学说的既定组成部分:学界将这种实际因素的影响视作是理所当然的。

理解实际利率:对现行观点的批评

那么这种观点究竟有多合理呢?它的实证证据有多坚实?仔细考察不难发现,该观点实际上并非人们想象中那般坚不可摧。

首先我们来回顾一下,在不考虑时际差异的前提 ("at any given point in time") 下,市场利率究竟是如何形成的。广泛的共识是,市场利率反映了中央银行和市场参与者所采取行动的组合。中央银行设定名义短期利率,并影响名义长期利率(通过未来政策利率和资产购买的信号)。市场参与者根据他们对中央银行政策的预期,他们对推动长期利率的其他因素的看法,对风险的态度和各种资产负债表的限制来调整其投资组合。给定名义利率后,实际通胀——锚定于央行目标附近——决定了事后实际利率 (ex post real rates),而预期通胀决定了事前实际利率 (ex ante real rates)。

主流观点认为,货币政策对实际利率的影响是暂时的:从长远来看,该影响会消失。在各类模型中,“长期”意味着“处于稳定状态 (steady state) ”,尤指“当价格调整完毕时”。从技术上讲,这种对“长期”的理解同样被嵌入了中性货币政策的更广泛概念:它不会影响任何实际变量。而合乎逻辑的下一步,就是定义一种完全独立于货币政策的均衡状态,即所谓的“自然利率” (natural interest rate)。这是一种经济达到充分就业时主导市场,令理想储蓄和投资达到均衡状态的的利率水平 (Wicksell (1898), Woodford (2003))。而且,这种观点认为,市场利率最终也会趋向于自然利率的水平。

当然了,刚刚定义的所谓“长期”,纯粹只是一个分析性概念,是思想实验的结果。那么它如何匹配到真实的时间线上——即对政策制定而言唯一有价值的层面上?在实践含义中,“长期”被理解为足够长的时间跨度——比如十年——足以令市场实际利率的平均水平趋同于自然利率。

因此,按照这个逻辑得出的结论是,市场实际利率倾向于跟踪自然利率,伴随着周期性的变化。这种观点是如此根深蒂固,以至于在讨论中,对这种观点的进一步探询往往被完全跳过:人们直接声称,实际利率取决于储蓄-投资余额。然而事实并非如此,储蓄和投资余额并不会直接影响市场实际利率;只有在影响通货膨胀(及其预期)或影响中央银行和市场参与者名义利率设定的情况下,他们才会间接影响市场实际利率。

话又说回来了,中央银行和市场参与者是基于什么标准,来确保市场利率遵循自然利率?而我们又是基于什么标准得出结论,认为这两种类型的利率实际上会随着时间的推移趋同?自然利率毕竟只是一个抽象的、不可观察的、依赖于模型的概念。

请各位容忍我将这些关于基准的问题延后再议,先来回答另一个问题:“我们又如何判断市场利率与自然利率是否趋同呢?”

答案是:“很难判断”!关键在于,可得的论据都是严重依赖理论思考的推论。从技术上讲,引导我们观察得出论据的假设本身,就被认为是必须接受或无可置疑的。确实有数据可查,但对数据的分析本身就遵循着一套非常严格的既定限制。

当我们重新审视用来揭示实际利率演变的两种普遍方法时,这个“判断困难症”就变得非常明显。

第一种方法只不过是假设在相关样本中市场利率会跟随自然利率。在此过程中,这一假设完全建立在对通货膨胀行为的讨论上。接下来往往还会有这么几类套路:相对非正式的套路是在对图表直观阅读的基础上,讲述似是而非的故事(编者注:这吐槽的就是分析师常用的“看图说话”.....);相对正式的套路则是使用更多的模型和校准参数,看看它们是否能产生与数据大致一致的结果。

第一种方法的缺点是显而易见的。两种套路都无法提供独立的证据,表明市场利率确实跟随自然利率。此外,经过仔细审查,两者都未能真正检验利率由储蓄-投资决定的内在框架。

第二种方法则尝试从市场利率中过滤出不可观测的自然利率。由于自然利率被定义为经济达到充分就业时或经济产出达到潜在产出水平时的实际利率,因此通货膨胀的运行状况就成了判断的关键信号。这是因为菲利普斯曲线告诉我们,当产出高于潜在产出(产出缺口为正)时,通胀率上升;反之,则通胀率下降。人们据此推测,只要通胀水平上升,市场利率就太低了,即低于自然利率,反之亦然。这是因为实际利率是影响总需求的关键变量。

换句话说,通货膨胀是告诉我们自然利率应该在什么水平的指针:控制通货膨胀,就可以达到找到自然利率的所在。事实上,这可能是政策制定中最为关键的一组关系。如果将这一模型视作真理,人们几乎可以说,因为通胀水平没有上升而经济接近充分就业,自然利率必然有所下降。确实,政策制定者对潜在产出或NAIRU的估测值(这是另两个不可观测的变量)进行修改并不罕见——假设菲利普斯曲线关系成立,即若通胀水平没有上升,潜在产出向上修正的同时NAIRU就得向下修正。

这种方法的主要缺点,是维系该假说的关键离不开菲利普斯曲线;然而正变得越发难以捉摸的,恰恰是菲利普斯曲线关系。回想一下,用通胀之外的任何指标衡量,各大经济体都已接近充分就业水平,而通货膨胀却仍然在低迷水平纹丝不动。

理解实际利率:新的证据与一些感想

我们如何摆脱这种循环自证、撼动这些强行维系下来的假说呢?一个方法是放开对数据分析的限制。重要的是,这同样要求我们跳脱常用于探讨实际利率下行的传统时期,比如1990年代早期,或1980年代的早期。

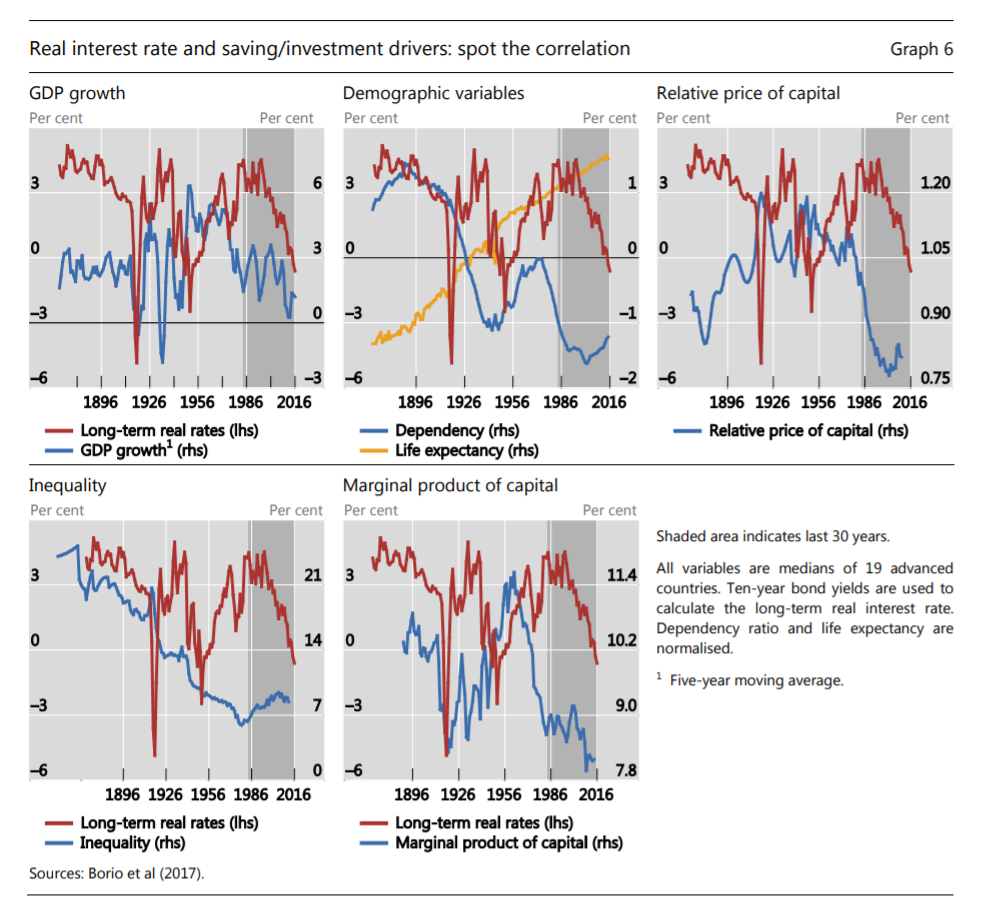

这也是我们目前正在推进的研究工作,工作论文还未发表。我们回溯到1870年代,涵盖19个国家,分析了实际利率与通俗认识中的增长、生产力、人口、收入分布、资本的相对价格以及资本的边际产出的关系。我们还基于通胀的情况,分别用长期实际利率和比较流行的短期自然利率的标准做了两组估计。我们随后将这些因素与货币政策的作用做了对比。这样回溯历史的好处在于我们覆盖了不同的货币政策制度。

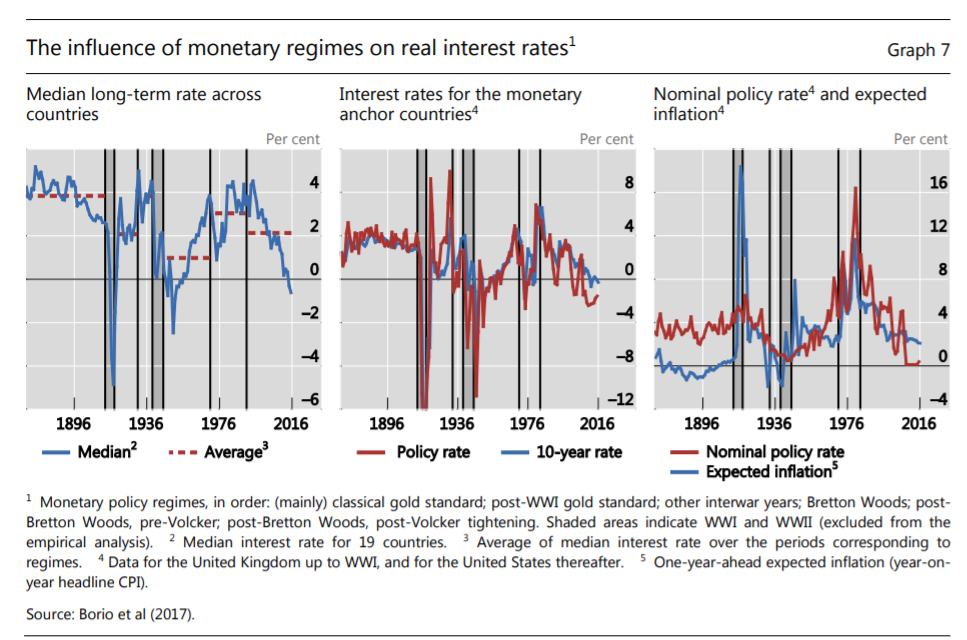

我们有两大重要发现。首先,这些通俗认识中的因素更匹配当下的样本,但一旦放在历史中进行检验,关联性就崩溃了,没有持续的同步特征浮现,这说明这些因素的关联性值得被怀疑。直观地看图也能判断出这一点(如图6)。而在更正式的检验中,结论更是如此,使用不同的利率(长短期,市场、或传统的自然利率估计)和不同的通胀预期指标也是如此。其二,不同货币政策制度下的利率水平在经济上和统计上具有显著差异,即使控制了通俗认识中的因素时也是如此。

就像我们之前所得出的全球化对通胀的影响,这些发现也仅仅是一点微小的工作。但它们确实表明通过不同的角度评估现行的观点,同时对货币制度的长期影响进行更深入的分析是非常重要的。

现在我们把统计论据放到一边。我们该如何诠释其中的含意呢?让我举两个例子,来说明为什么货币政策起到的作用可能比通常想象来得更大。第一个来自古典金本位时期,第二个则重新解释了常用的近期样本。这两种情况都表明,菲利普斯曲线关系可能比我们想象的要弱。

古典金本位时期的例子显而易见。在这一制度下,央行并没有像现在这样对产出和通胀的利率变化做出系统的反应。央行仅仅是倾向于保持名义利率不变,除非内部或外部的黄金可兑换性约束出现威胁。黄金是货币政策的锚,但只在长期上看才是这样。换句话说,中央银行当时并不遵从现行的政策指南针。通胀还是运行在一定区间内,长期来看物价水平缓慢上下波动。作为结果,名义和实际利率比较稳定,并不存在大幅的互相偏离。鉴于通胀的这种特征,标准方法将推出市场利率跟随自然利率的结论。而通俗认识中的因素则仍像当下样本一样存在分化的关系。另一个可能的诠释是,货币政策在不对通胀产生强力影响的前提下,仍对实际利率有持续的影响。

近期标准样本期间实际利率的下降,可能归结于三个因素的组合,这些因素都与货币政策有关。

第一个因素是沃尔克冲击导致超级通货膨胀终结后利率的逐步正常化(图7)。这表明该样本的起点是不具代表性的,已嵌入了关键的货币政策印记。

第二个因素是在与全球化相关的通货紧缩逆风的背景下,对连续的金融和商业周期的不对称政策反应。特别是在1980年代至1990年代的金融兴衰,以及围绕GFC的经济波动中,不对称的反应是有据可查的。只要通货膨胀率保持在低位且稳定运行,中央银行在金融风暴之前繁荣中并没有加息的动机;但是,在金融崩溃后央行往往有强烈的动机做出主动回应打击通缩。

第三个因素,是后GFC时期中央银行为推动低通胀率达到政策目标所作出的努力,因为危机前的通缩顺风在危机后转变为了不受欢迎的逆风。在产生二轮效应——即工资追随物价——上央行面临的困境,意味着利率下降对通货膨胀的影响是暂时的。因此,即使通货膨胀仍然低于目标,反复削减政策利率最终将进一步打压实际利率,使得通胀更加远离央行的目标。

这三个例子提出了货币政策对实际利率产生长期影响的可能性——即在十年甚至更长的时际内,货币实际上并不是中性的,至少用实践中的政策目标衡量会得出这样的结论。

对货币政策的影响

如果我的假设是正确的,即如果实际因素对通货膨胀的影响和货币政策对实际利率的影响被低估,那么对货币政策有什么影响?

首先,值得反思的是自然利率概念对货币政策的有用性。第一个问题涉及其定义。若按理说货币政策对金融繁荣和萧条有影响,而且有证据显示,这些政策导致严重的宏观经济不稳定,那么在不考虑金融周期的情况下界定自然或均衡利率是否合理呢?主流观点的支持者常会鼓吹利率处于均衡水平的好处,但若这些利率可能导致重大的金融不稳定性,那么这种所谓的均衡水平是否依然合理呢?在我看来,这些棘手的问题更反映了目前模型的局限性,这种模型不能适应金融不稳定,无法缓解金融稳定和宏观经济稳定之间的内在张力。对自然利率的定义进行调整,将金融领域的均衡纳入考量可能更有用。但是,更广泛的问题涉及整个概念(自然利率)的有用性。在不可观察变量的基础上制定政策存在明显的风险,当作为其衡量标准的假设也变得不太可靠时尤其如此。鉴于菲利普斯曲线难以捉摸的性质,和本次演讲中讨论的储蓄投资不平衡代理作用的相关证据,这也正是自然利率的顽疾。狗最终会发现自己不过是在追逐自己的尾巴。

第二,米尔顿·弗里德曼的那句名言“无论何时何地,通货膨胀总是一种货币现象”是值得商榷的。毫无疑问,这个说法在一定语境下是有道理的。通货膨胀不能持续很长时间,除非中央银行适应了它。只要中央银行愿意,肯定可以压低通货膨胀。所有这一切都非常重要。但实际因素同样可能造成持久的影响,影响工资和价格制定的行为。

第三,我们不应该高估中央银行调整通货膨胀的能力。全球因素在驱动通胀上扮演的角色重要性在加强,而不再由纯国别性因素主导。逆势提高通货膨胀可能比以前想象的要困难得多,意图之外的副作用也将增加。

第四,理解推动通货膨胀的因素比以往任何时候都要重要。全球化和技术进步等力量带来的去通胀压力通常是良性的:它们反映的是供给端的有利发展,而不是破坏性的需求疲软。这至少意味着(各国央行)应当延长让通货膨胀重回目标水平的时际预期。

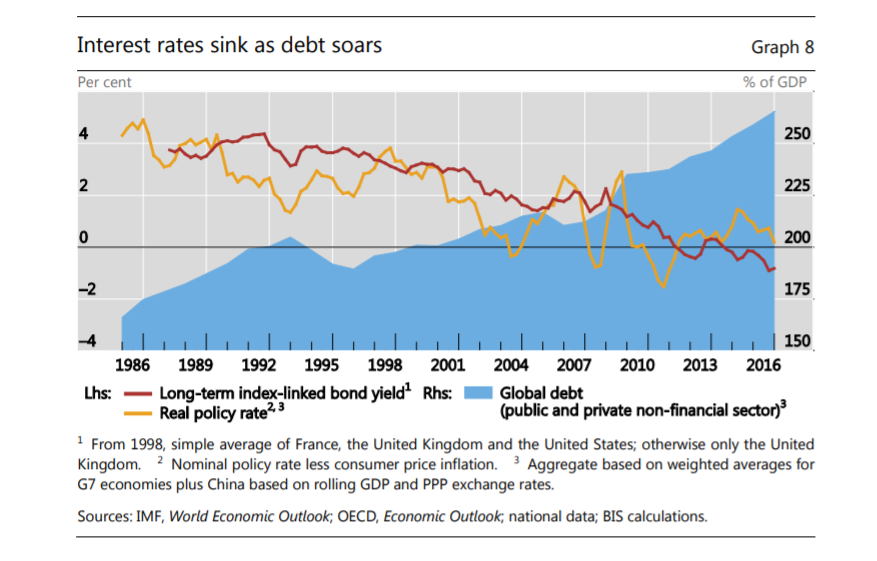

最后,应当利用新获得的政策操作空间,更加系统性地解决金融周期问题。这可以改善总体宏观经济表现,并降低“债务陷阱”的风险(图8)。如果政策弹药不足,就可能产生陷阱,由于金融周期造成的实体经济的巨额债务和扭曲,加息很难不造成经济损害。毕竟,金融萧条和银行业危机造成的巨大而持久的代价是有据可查的。只要货币政策对金融周期有重大影响,就不得不对这些代价予以重视。新策略应当充分认识到货币政策(通过金融不稳定性)对实体经济造成的潜在持续影响。在这样的前景下,价格稳定和金融稳定之间任何此消彼长的关系将最终消散。价格稳定和金融稳定会化作同一个硬币的两面。

编译:朱尘

校对:陆雅珉,张一苇

参考材料:Through the looking glass, Lecture by Mr Claudio Borio, Head of the Monetary and Economic Department of the BIS, at the OMFIF City Lecture, London, 22 September 2017.

声明:本文仅代表作者个人观点,不代表智堡立场;文中图片来源于网络,如有侵权烦请联系我们,我们将在确认后第一时间删除,谢谢

初见智堡,欢迎关注我们的公众号(zhi666bao);喜欢我们的文章,敬请帮助我们分享传播。喜欢智堡,欢迎使用我们的APP、小程序。常驻智堡,请订阅智堡精选,支持智堡的通天之旅。

0

推荐

京公网安备 11010502034662号

京公网安备 11010502034662号